Avec Arsen & Fanfan, vous poursuivez une ligne entamée par Stanley : small choice in rotten apples, qui s’intéressait déjà aux nouvelles technologies, notamment dans le domaine du jeu vidéo. Stanley était-il la première étape pour permettre de créer Arsen & Fanfan ?

C’est intéressant de regarder les anciens spectacles, comme une carte d’identité. Je dirais même qu’il s’agit de la troisième étape, après Should I stay or should I stay et Char d’assaut. Avec Stanley, j’avais pour objectif principal de faire une adaptation du jeu vidéo The Stanley Parable, mais durant le processus de création, certains éléments du jeu ne fonctionnaient plus transposés au théâtre. Le jeu vidéo se moquait de nous en tant que joueurs, un dialogue s’installait. Nous n’arrivions pas à retrouver cette malice au plateau.

Le rapport scène-salle asséchait la matière du jeu. Nous avons alors décidé de presque tout couper à mi-parcours. Nous marchions donc à l’instinct, et nous avons dû redéfinir ce qui nous intéressaient dans l’univers de jeu Stanley. C’est un peu le même processus avec Arsen & Fanfan. J’ai l’impression, à nouveau, de marcher à l’instinct. Certes, dans un second temps, je vais ficeler les détails, le sens, mais je me laisse plus de liberté, fort de l’expérience du spectacle précédent, où tout s’est parfaitement déroulé. Je recherche avant tout une exploration, une phase de test, pour ensuite voir ce qui en ressortira.

Vos spectacles se construisent d’abord par des détails ?

Oui, je pars toujours de détails. J’ai des listes de petits essais précis ; essais de blagues ou de situations incongrues, voire de tournures de phrases. Je me dis : « Ah ce serait marrant de dire ça comme ça », et je note ; puis par après, je tisse un fil. J’écris de courtes scènes, parfois même deux-trois lignes, qui n’ont pas encore de lien établi entre elles.

Un spectacle, c’est d’abord une accumulation de petits détails très précis, avant d’être un véritable mouvement.

Je sais en revanche déjà que je veux travailler sur l’idée de clones, introduire de la magie nouvelle, parler de l’intelligence artificielle. Ces choses m’intriguent, mais je ne me fixe pas des objectifs clairs prédéfinis à l’avance. Je garde cependant toujours l’objectif de faire rire, même si parfois, je ne fais pas rire mon équipe (Il rit). Heureusement, j’ai un humour assez unidirectionnel et cohérent, c’est-à-dire que ce qui me fait rire peut être facilement rassemblé dans un spectacle. Ensuite, c’est assez évident de faire des liens, de rajouter la deuxième couche du spectacle.

L’humour est-il pour vous un prétexte, un moyen, pour aborder des sujets concrets ?

L’humour est toujours à la base de mes spectacles, mais je ne fais jamais rien de gratuit.

J’ai énormément de respect pour le mot « humour » ; pour moi, il ne s’agit pas d’une simple pirouette ou d’une frivolité permettant d’entrer dans un sujet. Je n’utiliserais donc pas le mot prétexte ; je pense d’ailleurs plutôt que l’humour est primordial, cela montre qu’on s’empare pleinement de ces choses-là. Je ne pourrais pas faire le même spectacle dans une version triste. Je pense être quelqu’un d’assez mélancolique, mais j’aurais l’impression de faire une non-transposition de mes émotions et de juste stagner dans ma grande tristesse par rapport à ces grandes questions. C’est pour ça que l’humour est fondamental pour moi, pour ne pas sombrer.

L’humour ne serait-il pas alors, dans Arsen & Fanfan, le moyen d’éviter d’aborder des sujets lourds de manière trop frontale ?

Je n’utilise pas l’humour comme un moyen ou une précaution. Il s’agit avant tout d’un traitement artistique : l’humour est aussi une esthétique. Je suis aussi toujours attentif à la question : «Qu’est-ce qui fait spectacle ? ». J’aime bien me rappeler que nous « préparons un spectacle », car cela place d’emblée la démarche en lien direct avec le public et donne du sens. Pour moi, l’humour fait spectacle, ce n’est pas simplement une précaution. Ce serait très amusant, si je me mettais à faire un spectacle sans aucune blague. Je pense que, paradoxalement, cela me ferait fort rire. L’humour est aussi lié à ma personnalité, à mon esthétique personnelle.

L’humour est aussi une esthétique.

En revanche, je ne pense pas que cela soit mon objectif principal. J’ai horreur de spectacle où toute la salle rigole ensemble, aux mêmes moments. C’est toujours suspect ! Une bonne représentation est une représentation où le public rigole, mais jamais en même temps. Cela crée un effet de surprise assez intéressant, où l’on se dit : « Ah tiens, j’ai rigolé là et là, mais pas là, alors que d’autres personnes, si, pourquoi ? » Dans ces représentations, je sens que le public est sensible à la proposition en elle-même, et qu’il n’y a pas d’effet de groupe, de conformisme où l’on se dit : « C’est la fête, nous sommes au théâtre, marrons-nous ! » Lorsque je dirige les acteurs, je n’arrête pas d’insister sur le drame dont ils parlent, je leur répète toujours qu’ils ne doivent pas prendre en charge l’humour, qui, lui, est déjà omniprésent dans le décalage des situations et dans la mise en scène. L’humour est avant tout une question de rythme. Nous avons au théâtre de très chouette leviers, pour notamment jouer avec les attentes du spectateur, et créer un décalage. Mais je le répète, mon objectif n’est pas de faire uniquement rire, je veux faire rire tout en les connectant à leur propre

réflexion sur les sujets abordés par le spectacle.

Dans toutes mes références, il y a toujours ce côté double. Je me demande toujours, quand Bill Watterson écrit et dessine Calvin & Hobbes, si son but est de faire rire ou de parler de choses profondes ? Probablement les deux…

Il y a donc un rapport très formel dans Arsen & Fanfan ?

Je malaxe beaucoup l’outil « théâtre », avec des questions de cadre, de rythme, d’espace, qui se retrouvent d’une manière ou l’autre dans le spectacle. Je vais peut-être me prendre les pieds dans le tapis en disant cela, mais je me prends parfois la tête avec les équipes de communication, qui mettent toujours en avant l’histoire, comme s’il s’agissait de spectacles axés autour d’une histoire, alors qu’il ne s’agit pas réellement de suites logiques d’événements, de suites linéaires. La forme est pour moi aussi importante que le fond, et devient le fond très souvent.

Vous abordez également des questions extrêmement complexes, sur le temps, sur la mémoire, sur le futur de l’intelligence artificielle. Comment les aborder sur scène ?

Ce qui m’intéresse, c’est avant tout les perspectives du réel auquel nous n’avons pas accès.

Avec les intelligences artificielles par exemple, c’est la singularité. À savoir le moment où les I.A. atteindront une intelligence dont nous ne pourrons plus comprendre les enjeux, comme la fourmi ne peut comprendre l’intelligence humaine. Ce sont toujours ces perspectives surréalistes qui me stimulent, me paralysent et me fascinent.

C’est pour cela que j’aime tant la magie. Quand on lit des livres sur la magie, c’est particulièrement intéressant, parce que le magicien ou la magicienne n’est en fait jamais dans un duel avec le·a spectateur·rice, mais essaye de réunir toutes les conditions d’un : « Et si on disait que… » ; un commun cathartique. L’objectif n’est jamais d’avoir l’ascendant, mais plutôt de dire : « Prêtez-nous au jeu, essayons d’imaginer ça ou ça, mais imaginons-le pour de vrai ! », à tel point que des spectateurs pensent parfois que la carte a réellement disparu. Pour le·a spectateur·rice et le·a magicien·ne, l’important n’est pas d’aller rechercher la carte, c’est

simplement d’imaginer, de réussir à imaginer et ressentir une perspective qui n’existe pas.

Ici, c’est plus ou moins pareil, il faut montrer quelque chose d’impossible. Comment ? En le suggérant, en trichant, en donnant l’un ou l’autre signe. Cela passe donc aussi par une forme. C’est souvent le cas dans l’écriture ; je veux parfois parler d’un sujet, mais je ne trouve pas forcément le traitement à la hauteur, alors je ne peux rien en faire. Par exemple, pour Arsen & Fanfan, j’ai écrit une scène qui traite de l’univers et de son expansion, avec tous les problèmes que cela engendrera dans un futur très lointain. J’ai envie de parler de ces choses-là, mais je n’y ai pas encore ajouté le traitement, et si je ne le trouve pas, il est fort probable que cette scène disparaisse.

La dramaturgie est donc encore mouvante ?

Les grandes thématiques ne changeront pas, mais je dois encore trouver le traitement de chacun des éléments. Cela me fait penser à une scène de Char d’assaut, inspirée d’un aphorisme de Cioran : «J’aimerais être libre, éperdument libre. Libre comme un mort-né ». Cette phrase m’a marqué, et comme je voulais l’utiliser, je devais trouver le traitement. Alors, dans le spectacle, j’ai eu l’idée de faire chanter l’aphorisme à tue-tête par un personnage durant trois minutes. J’avais mon traitement : la répétition, l’insistance, le côté enfantin lorsque nous chantons une chanson. Cela crée un décalage, et je pouvais le mettre dans le spectacle, parce que cela faisait spectacle. Je reviens toujours à la forme, car je pense que cela a autant de sens que le reste du spectacle.

C’est pourtant assez rare aujourd’hui de mettre autant en avant la forme dans l’art, où le fond l’emporte plus souvent.

Personnellement, je trouve que la forme raconte beaucoup. Si je décide de faire répéter un personnage une réplique trois fois, ce n’est pas la même que si je la lui fais dire une seule fois. Il est vrai que l’on valorise aujourd’hui beaucoup moins la forme que le fond, mais je ne pense pas qu’il s’agisse du rôle de l’art de faire passer de grands messages. J’ai l’impression que l’art se charge de porter le sens lorsque les autres mailles de la société font défaut, comme l’éducation, la justice ou la politique. Mais l’art est selon moi un rapport esthétique au monde. Et c’est dans ce rapport presque exclusivement formel qu’il trouve sa place et son rôle.

L’art est selon moi un rapport esthétique au monde.

Bernard Stiegler, un philosophe français que j’aime beaucoup, se pose la question : « Qu’est-ce que l’art ? » Et pour répondre à cette question, il parle – je crois – d’une tribu inuite qui passe son temps à chasser le phoque, pour se nourrir, se vêtir, etc. Ils chassent pour survivre, et pourtant, ils passent un temps de dingue à décorer leurs harpons ; cela dépasse largement le cadre purement fonctionnel. Ces chasseurs portent plus d’importance à l’esthétique de leur harpon qu’à la chasse des phoques. C’est cela l’art ! Une chose totalement gratuite qui surpasse les besoins vitaux et qui fait passer selon, Bernard Stiegler, de la survie à la vie. Je ne veux pas dire par là que les grandes causes ne sont pas importantes, mais pour moi, il s’agit moins du rôle de l’art. J’aime cette idée de gratuité présente dans l’art tel que je le conçois – un côté apolitique.

Par exemple, il y a souvent ce débat récurrent sur la conquête spatial : « Pourquoi mettre des milliards alors que des personnes meurent de faim ? » J’avais cette conversation avec Héloïse Jadoul – présente dans le spectacle –, qui ne comprenait pas cette fascination pour l’espace quand nous avons tant de choses à résoudre ici-bas. À l’inverse, je trouve cela très important, nous devons continuer de nous donner des rêves, de réaliser des tâches qui dépassent notre quotidien, de garder des endroits de poésie intacts. C’est aussi ce que je recherche en créant mes spectacles. Je crois d’ailleurs avant tout que je fais des spectacles pour moi-même, et par chance, cela parle aussi aux autres.

C’est l’idée que pour atteindre l’universel, il faut partir du singulier ?

Pour être totalement honnête, je pense que je suis meilleur quand je parle de moi, des questions qui m’animent. Je ne suis pas quelqu’un de très élastique. Je pense que c’est important de partir d’une subjectivité, et que oui, effectivement, cela permet de toucher un plus grand nombre. Héloïse – qui m’accompagne depuis longtemps – l’a très bien identifié ; elle ne comprenait pas pourquoi les thématiques comme la conquête spatiale, ou la mort de l’univers, qui pourrait arriver, mais pas avant des milliards d’années, pouvaient avoir un quelconque intérêt, tellement tout cela est loin de nous ; mais elle était en revanche très intéressée de savoir pourquoi cela me touchait, moi. Elle m’incitait à partager mon émotion subjective. J’ai trouvé cela très juste.

Nous parlions de la forme, Arsen & Fanfan se construira également autour de la magie nouvelle. Quelle place prendra-t-elle ?

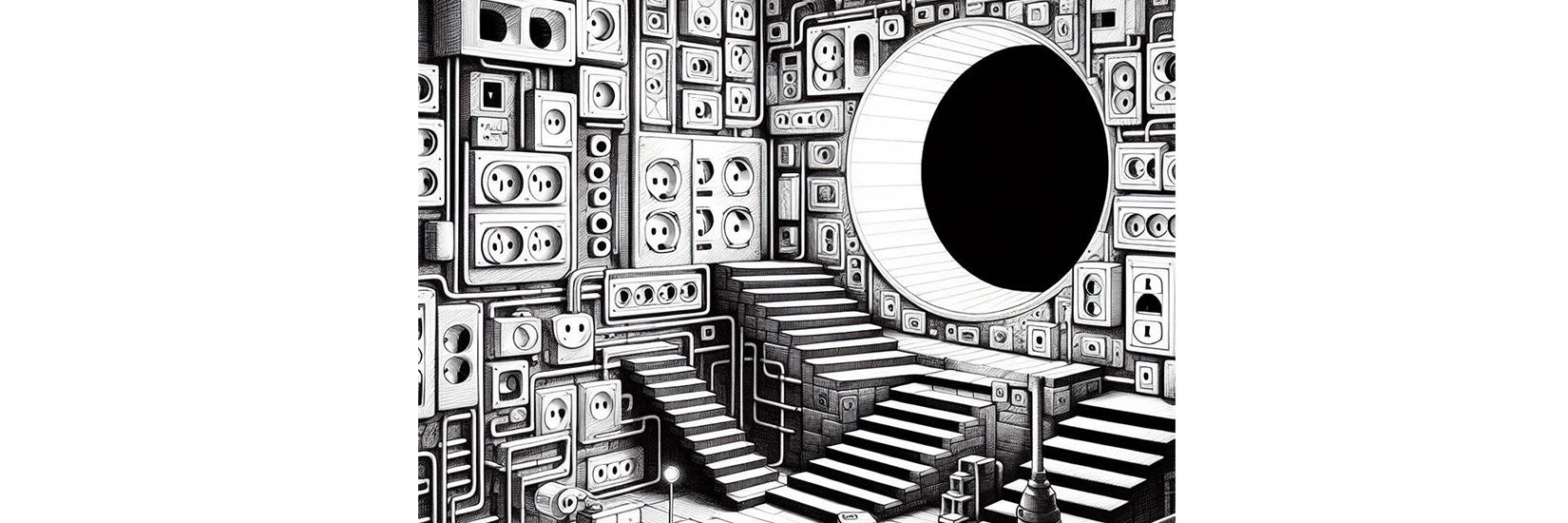

J’ai l’intime conviction que tout le discours que je tiens autour de la magie nouvelle, sur sa capacité de montrer des choses qui sont théoriquement impossibles à montrer, correspond parfaitement au spectacle. La magie entretient également un rapport important à la forme, la manière dont on raconte un tour est primordiale et peut créer des réactions très différentes. Cela rejoint la manière d’aborder la forme dans un spectacle théâtrale. De plus, je ne veux pas faire un théâtre trop cérébral, mais plutôt construit sur les sensations. La magie permet aussi de casser ce côté cérébral – tout comme l’humour d’ailleurs. Alors, oui l’idée de la magie était présente depuis le début, mais il y a encore trop d’inconnues pour savoir où tout cela va concrètement me mener. Je dois encore travailler sur la question du sens, puisqu’il ne s’agira pas d’une histoire linéaire classique. Je sais en revanche que je veux faire disparaitre un personnage dans un trou noir.

Je ne veux pas faire un théâtre trop cérébral, mais plutôt construit sur les sensations.

Arsen & Fanfan sera alors un ensemble de scénettes, comme un recueil de nouvelles ?

Oui, on peut le présenter comme cela ; mais tout l’enjeu est donner l’impression que ce n’est pas le cas. Je ne veux pas faire d’Arsen & Fanfan un spectacle fragmenté. Si j’ai abandonné l’idée de construire une grande intrigue, je n’abandonne pas l’idée de faire un spectacle cohérent. Pour moi, ce ne sont pas de simples scénettes, car elles sont intégrées dans un concept plus fort, qui dépasse cette séparation arbitraire.

Arsen & Fanfan raconte les destins de duos qui sont sans cesse mis devant le constat : “ Un jour il y avait tout, et puis plus rien… ”.

Entretien réalisé par Simon Vandenbulke, juin 2023

Simon THOMAS

Simon THOMAS se décrit avant tout comme quelqu’un qui lutte jour après jour pour que les gens sachent si son prénom est Simon ou THOMAS.

Au-delà de ça, il est passionné d’humour absurde, de cartoons, de b.d., de vidéos d’astronomie, de documentaires animaliers, obsédé de magie et de badminton, de morceaux impossibles à tenter de faire au piano.

Il fait du théâtre, mais il aurait pu être pâtissier, il sourit beaucoup mais il se considère pessimiste.